Iris Chervet (FR)

Réalisations

Retour

Saint - Brieuc — Centre ville

Maîtrise d'oeuvre des espaces publics: 2 places en centre ville

programme

REALISATION DE L'AMENAGEMENT DU PIED DE CATHEDRALE.

- Secteur I : Place de la Grille et place du Martray – 6500m2

- Secteur II : Rue des 3 frères Le Goff – 3000m2

- Secteur III : Place du général de Gaulle et parvis de la Préfecture – 7200m2

- Secteur I : Place de la Grille et place du Martray – 6500m2

- Secteur II : Rue des 3 frères Le Goff – 3000m2

- Secteur III : Place du général de Gaulle et parvis de la Préfecture – 7200m2

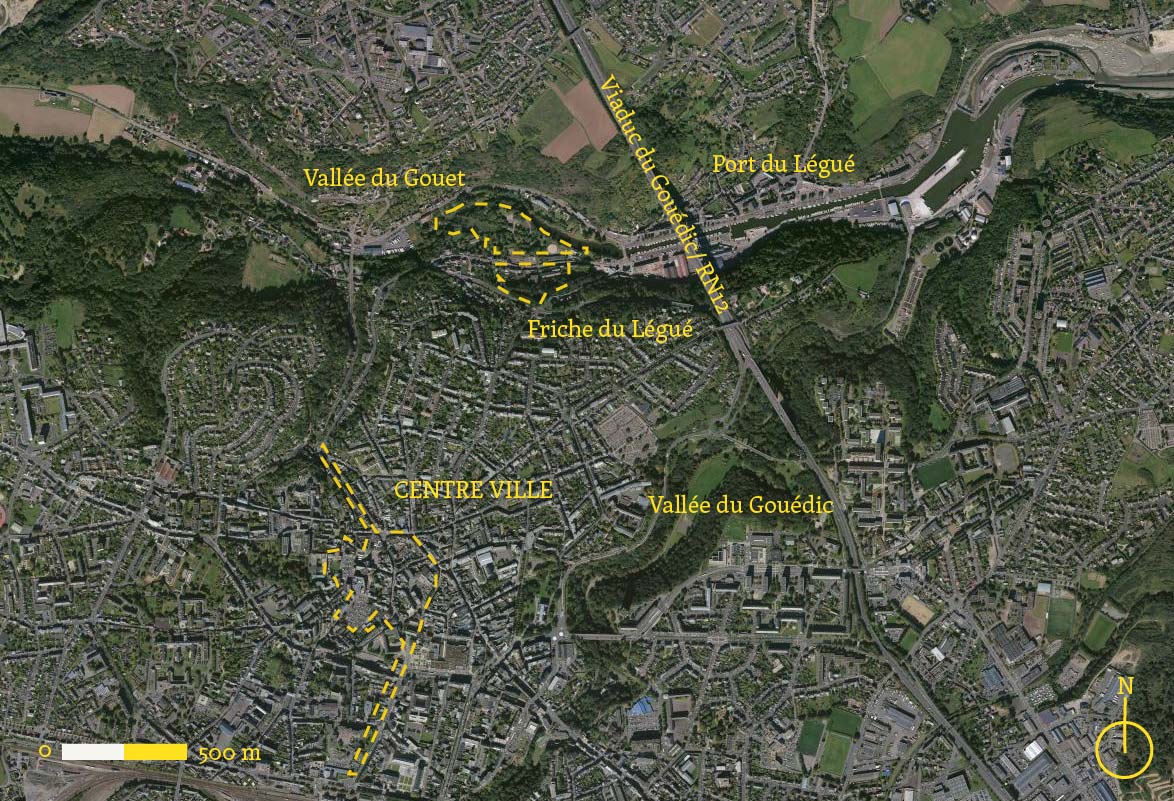

Après la réalisation du Plan Guide des espaces publics, la Ville de Saint-Brieuc lance une phase opérationnelle sur le secteur prioritaire du pied de cathédrale, première concrétisation des orientations données par le Plan Guide. Le projet doit engager une évolution des mobilités vers une piétonisation partielle du centre-ville, valoriser les activités commerçantes, et rendre lisible la place de la Grille en tant qu’interface géographique entre port et plateau.

Le projet est avant tout un projet de sols. A partir de la topographie existante, des « plis » sont créés dans le relief, dessinant les axes de composition du projet et créant des plateaux successifs qui mettent en scène la descente vers la vallée du Gouët au nord. Sur ce socle minéral unitaire finement nivelé, le paysage naturel s’installe sous forme de bandes linéaires végétales, qui associent un rôle environnemental, symbolique et d’agrément. Permettant d’infiltrer les eaux pluviales et de créer des îlots de fraîcheur, ces micro-paysages incarnent la géographie typique du territoire briochin en miniaturisant des paysages locaux. Chaque bande linéaire constitue un « tableau » végétal ou minéral évocateur du littoral armoricain. Ce dispositif intègre la gestion technique des eaux pluviales tout en créant une palette d’ambiances liées à la présence de l’eau et spécifiques au contexte local.

Le projet est avant tout un projet de sols. A partir de la topographie existante, des « plis » sont créés dans le relief, dessinant les axes de composition du projet et créant des plateaux successifs qui mettent en scène la descente vers la vallée du Gouët au nord. Sur ce socle minéral unitaire finement nivelé, le paysage naturel s’installe sous forme de bandes linéaires végétales, qui associent un rôle environnemental, symbolique et d’agrément. Permettant d’infiltrer les eaux pluviales et de créer des îlots de fraîcheur, ces micro-paysages incarnent la géographie typique du territoire briochin en miniaturisant des paysages locaux. Chaque bande linéaire constitue un « tableau » végétal ou minéral évocateur du littoral armoricain. Ce dispositif intègre la gestion technique des eaux pluviales tout en créant une palette d’ambiances liées à la présence de l’eau et spécifiques au contexte local.

Autour de la cathédrale, les espaces sont dégagés et présentent un revêtement minéral unitaire en boutisses de granit clair, afin de mettre en scène la monumentalité de l’édifice. Deux espaces offrent un paysage végétal d’agrément, se faisant échos de part et d’autre de la cathédrale. Au nord de la place de la Grille, une zone humide accueille une roselière urbaine et des enrochements, rappelant la proximité de la vallée du Gouët. Le parcours de l’eau est rendu lisible par une rivière sèche, traversant la place du sud au nord et irriguant les roselières. Le parvis de la Préfecture accueille un jardin en plateau, véritable théâtre végétal face à la cathédrale. Incarnant la stratégie urbaine et les préconisations du Plan Guide, le projet inscrit le coeur historique dans l’axe terre-mer par la mise en scène de la topographie qui descend vers le port, et par des matériaux évoquant les paysages du littoral armoricain.

Plan guide des espaces publics du centre ville

programme

- A l’échelle du territoire, replacer le récit du centre-ville dans l’axe terre-mer et proposer une approche des interfaces avec le grand paysage.

- A l’échelle du centre-ville, préciser les orientations à long terme sur l’espace public et le programme d’actions à court et moyen terme. Il s’agit de définir les limites du centre-ville (le périmètre d’étude n’est pas imposé par la Ville mais proposé par l’équipe en fonction de son projet), identifier des « familles » d’espaces publics, proposer des actions par thématiques, faire émerger des enjeux transversaux et une stratégie d’évolution progressive des espaces publics en établissant des priorités et des modalités d’actions.

- A l’échelle du territoire, replacer le récit du centre-ville dans l’axe terre-mer et proposer une approche des interfaces avec le grand paysage.

- A l’échelle du centre-ville, préciser les orientations à long terme sur l’espace public et le programme d’actions à court et moyen terme. Il s’agit de définir les limites du centre-ville (le périmètre d’étude n’est pas imposé par la Ville mais proposé par l’équipe en fonction de son projet), identifier des « familles » d’espaces publics, proposer des actions par thématiques, faire émerger des enjeux transversaux et une stratégie d’évolution progressive des espaces publics en établissant des priorités et des modalités d’actions.

La méthode proposée comporte quatre volets :

- Le diagnostic vise à relever précisément les contraintes et enjeux, et à définir le(s) périmètre(s) du centre-ville à partir d’une analyse thématisée. L'articulation avec les projets en cours permet d'intégrer un maximum de données en amont de la formulation d'une stratégie.

- La stratégie générale propose des orientations pour l’aménagement et la gestion des espaces publics ainsi qu'un phasage par priorité d’actions.

- Des préconisations d’aménagement sont ensuite déclinées par thématiques et par familles d’espaces, et constituent une boîte à outil donnant une ligne directrice pour les futurs projets.

- Des projets pilotes sont identifiés sur certains sites à forts enjeux tels que les places du centre-ville. Les zooms sur ces sites constituent le préalable à la maîtrise d’oeuvre des places publiques et regroupent des pistes programmatiques, des principes d'aménagement, des modes de gestion et une enveloppe budgétaire, afin de formuler les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque opération à venir.

Le Plan guide s'accompagne d'un processus de concertation. Il s'agit d'offrir un cadre pour l’expression publique permettant d’engager la démarche collective de conception et de légitimer le projet au regard de l’intérêt public. La concertation permet de répondre en amont du projet aux interrogations face à l’évolution du territoire, de tester l’acceptabilité du projet et de renforcer son adaptabilité. Une exposition évolutive au fil de l'élaboration du Plan guide est mise en place, offrant une approche thématique et dynamique du projet urbain. Le retour d’expérience des ateliers de concertation est retranscrit dans le diagnostic.

Cette méthode d’élaboration du Plan guide associe dialogue et engagement afin de constituer le socle d’un projet de transformation ambitieux et durable, sur lequel l’équipe de conception intervient en amont et de manière relative : guider sans imposer, transmettre un vecteur de création et d’innovation plutôt qu’une charte coercitive.

- La maîtrise des sols : la qualité des espaces publics du centre-ville nécessite d'apprivoiser la géographie des vallées briochines. A ce défi topographique s'associe celui de l'accessibilité et d'une liaison douce entre le port et le plateau. L'identité du centre-ville passe aussi par la maîtrise des sols en surface, une matérialité qui dialogue avec les façades et participe à la valorisation du patrimoine bâti.

- La conquête du grand paysage : jouxtant les vallées du Gouët et du Gouédic, le centre-ville peut bénéficier de ramifications de proximité avec le paysage, de sorte à garder dans son aire d'influence les effets de la géographie des vallées. Les milieux naturels sont considérés comme un véritable patrimoine paysager, vivant et singulier. La transition entre terre et mer peut être accompagnée par des motifs paysagers évocateur du contexte local, afin d'installer une structure paysagère lisible dans l'espace public et incarnant l'identité d'un paysage breton à petite échelle.

- La diversification des pratiques : un enjeu pour la revitalisation du centre-ville est d'élargir le champ des possibles en termes d'usages de l'espace public. Ainsi, la plan guide intègre une volonté d’apaisement des mobilités, en mettant en place un gradient de priorités entre usagers et en infléchissant les pratiques actuelles de stationnement. La valorisation des activités commerciales implique de concevoir des aménagements urbains conciliés aux usages des rez-de-chaussée (façades actives des vitrines commerçantes, façades patrimoniales monumentales ou façades "silencieuses").

L'espace public doit redonner une place aux usagers « oubliés » : le piéton, le cycliste, l’enfant. La stratégie anticipe les différents moments de vie de l'espace public, son évolution selon les cycles saisonniers et journaliers, son adaptabilité à différents niveaux d'intensité et de fréquentation.

- Le diagnostic vise à relever précisément les contraintes et enjeux, et à définir le(s) périmètre(s) du centre-ville à partir d’une analyse thématisée. L'articulation avec les projets en cours permet d'intégrer un maximum de données en amont de la formulation d'une stratégie.

- La stratégie générale propose des orientations pour l’aménagement et la gestion des espaces publics ainsi qu'un phasage par priorité d’actions.

- Des préconisations d’aménagement sont ensuite déclinées par thématiques et par familles d’espaces, et constituent une boîte à outil donnant une ligne directrice pour les futurs projets.

- Des projets pilotes sont identifiés sur certains sites à forts enjeux tels que les places du centre-ville. Les zooms sur ces sites constituent le préalable à la maîtrise d’oeuvre des places publiques et regroupent des pistes programmatiques, des principes d'aménagement, des modes de gestion et une enveloppe budgétaire, afin de formuler les objectifs qualitatifs et quantitatifs pour chaque opération à venir.

Le Plan guide s'accompagne d'un processus de concertation. Il s'agit d'offrir un cadre pour l’expression publique permettant d’engager la démarche collective de conception et de légitimer le projet au regard de l’intérêt public. La concertation permet de répondre en amont du projet aux interrogations face à l’évolution du territoire, de tester l’acceptabilité du projet et de renforcer son adaptabilité. Une exposition évolutive au fil de l'élaboration du Plan guide est mise en place, offrant une approche thématique et dynamique du projet urbain. Le retour d’expérience des ateliers de concertation est retranscrit dans le diagnostic.

Cette méthode d’élaboration du Plan guide associe dialogue et engagement afin de constituer le socle d’un projet de transformation ambitieux et durable, sur lequel l’équipe de conception intervient en amont et de manière relative : guider sans imposer, transmettre un vecteur de création et d’innovation plutôt qu’une charte coercitive.

LA STRATEGIE

La stratégie générale s'appuie sur trois intentions principales :- La maîtrise des sols : la qualité des espaces publics du centre-ville nécessite d'apprivoiser la géographie des vallées briochines. A ce défi topographique s'associe celui de l'accessibilité et d'une liaison douce entre le port et le plateau. L'identité du centre-ville passe aussi par la maîtrise des sols en surface, une matérialité qui dialogue avec les façades et participe à la valorisation du patrimoine bâti.

- La conquête du grand paysage : jouxtant les vallées du Gouët et du Gouédic, le centre-ville peut bénéficier de ramifications de proximité avec le paysage, de sorte à garder dans son aire d'influence les effets de la géographie des vallées. Les milieux naturels sont considérés comme un véritable patrimoine paysager, vivant et singulier. La transition entre terre et mer peut être accompagnée par des motifs paysagers évocateur du contexte local, afin d'installer une structure paysagère lisible dans l'espace public et incarnant l'identité d'un paysage breton à petite échelle.

- La diversification des pratiques : un enjeu pour la revitalisation du centre-ville est d'élargir le champ des possibles en termes d'usages de l'espace public. Ainsi, la plan guide intègre une volonté d’apaisement des mobilités, en mettant en place un gradient de priorités entre usagers et en infléchissant les pratiques actuelles de stationnement. La valorisation des activités commerciales implique de concevoir des aménagements urbains conciliés aux usages des rez-de-chaussée (façades actives des vitrines commerçantes, façades patrimoniales monumentales ou façades "silencieuses").

L'espace public doit redonner une place aux usagers « oubliés » : le piéton, le cycliste, l’enfant. La stratégie anticipe les différents moments de vie de l'espace public, son évolution selon les cycles saisonniers et journaliers, son adaptabilité à différents niveaux d'intensité et de fréquentation.

Vallée belvédères / quel sens pour la vallée du Gouedic ?

programme

Etude paysagère en 3 temps : diagnostic partagé, enjeux et leviers d'actions, plan d'actions

La mission commence par une journée de visite du site en aout 2016, avec les représentants des services de l'urbanisme, des services techniques et des espaces verts de la ville de Saint-Brieuc. l'objectif de cette journée est de dresser un état des lieux de la vallée du Gouédic à travers plusieurs volets : - les accroches de la ville et les liens entre la vallée, le plateau urbanisé et le port - les vues existantes ou potentielles depuis le plateau sur la vallée et sur la mer - la continuité de la vallée et des cheminements depuis le port du Légué jusqu'au camping Les Vallées - la qualité et les ambiances végétales

Workshop+ Exposition

programme

4 jours 28 juin/ 1er juillet 2016

Il s'agit d'animer une période transitoire entre la demolition d'une halle de marché sur la place de la grille, et la réalisation définitive des aménagements

4 jours 28 juin/ 1er juillet 2016

Il s'agit d'animer une période transitoire entre la demolition d'une halle de marché sur la place de la grille, et la réalisation définitive des aménagements

Note d'intention

Les ateliers sur les aménagements de la place de la Grille interviennent directement après la démolition des halles du même nom. Le vide créé permet à Saint-Brieuc de disposer d’un espace de respiration au sein de son centre-ville minéral compact. Dès lors, la question de l’aménagement de cet espace est posée.

Les discussions avec certains riverains, habitants de Saint-Brieuc ou acteurs locaux du territoire (mairie, CAUE, etc) nous ont permis de comprendre que les travaux de démolition étaient emprunts d’une forte symbolique. En effet, la halle était perçue à juste titre comme un volume clivant qui obturait les percées visuelles et empêchaient les cheminements.

La déconstruction de l’édifice ne se limite pas à la libération d’un espace. A notre sens, le message envoyé aux habitants en supprimant ce volume est bien plus fort et résonne à l’échelle du territoire dans sa globalité.

En effet, le positionnement stratégique de la Grille à l’interface entre le centre-ville granitique et le paysage de la vallée du Gouët place cet espace comme révélateur de la stratégie à développer.

Il s’agit aujourd’hui de profiter du dynamisme engendré par la déconstruction pour entamer la mutation de l’ensemble du centre-ville de Saint-Brieuc sur le long terme.

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est important que les « aménagements provisoires » sur la place de la Grille ne se cantonnent pas à une intervention locale sur une période restreinte en attente d’un aménagement « définitif » élaboré par des intervenants extérieurs « hors la ville ».

A l’inverse, nous souhaitons vivement que les habitants soient impliqués au maximum sur ces mutations et que cet espace stratégique soit le catalyseur des intentions urbaines globales et à long terme.

La phase transitoire de l’espace Martray-Grille-Chai doit être perçue comme une opportunité. En terme de développement urbain, c’est un luxe dont bénéficie Saint-Brieuc de pouvoir expérimenter à l’échelle de la ville.

Malgré la libération de cet espace suite à la démolition, nous avons constaté que les briochins ne le pénétraient pas. Il s’agit ici de laisser le temps aux usagers d’investir ce lieu stratégique.

Les ateliers sur les aménagements de la place de la Grille interviennent directement après la démolition des halles du même nom. Le vide créé permet à Saint-Brieuc de disposer d’un espace de respiration au sein de son centre-ville minéral compact. Dès lors, la question de l’aménagement de cet espace est posée.

Les discussions avec certains riverains, habitants de Saint-Brieuc ou acteurs locaux du territoire (mairie, CAUE, etc) nous ont permis de comprendre que les travaux de démolition étaient emprunts d’une forte symbolique. En effet, la halle était perçue à juste titre comme un volume clivant qui obturait les percées visuelles et empêchaient les cheminements.

La déconstruction de l’édifice ne se limite pas à la libération d’un espace. A notre sens, le message envoyé aux habitants en supprimant ce volume est bien plus fort et résonne à l’échelle du territoire dans sa globalité.

En effet, le positionnement stratégique de la Grille à l’interface entre le centre-ville granitique et le paysage de la vallée du Gouët place cet espace comme révélateur de la stratégie à développer.

Il s’agit aujourd’hui de profiter du dynamisme engendré par la déconstruction pour entamer la mutation de l’ensemble du centre-ville de Saint-Brieuc sur le long terme.

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est important que les « aménagements provisoires » sur la place de la Grille ne se cantonnent pas à une intervention locale sur une période restreinte en attente d’un aménagement « définitif » élaboré par des intervenants extérieurs « hors la ville ».

A l’inverse, nous souhaitons vivement que les habitants soient impliqués au maximum sur ces mutations et que cet espace stratégique soit le catalyseur des intentions urbaines globales et à long terme.

La phase transitoire de l’espace Martray-Grille-Chai doit être perçue comme une opportunité. En terme de développement urbain, c’est un luxe dont bénéficie Saint-Brieuc de pouvoir expérimenter à l’échelle de la ville.

Malgré la libération de cet espace suite à la démolition, nous avons constaté que les briochins ne le pénétraient pas. Il s’agit ici de laisser le temps aux usagers d’investir ce lieu stratégique.

CONTACT

5.png)

2.png)