Savenay — Quartier de la Gare

Étude urbaine et architecturale 1

Le 15 décembre 2011 étaient annoncés les résultats de la onzième session du concours Europan.

À Savenay, sur le site proposé par la Communauté de Communes Loire et Sillon, trois projets sont sélectionnés :

• Mesures ligériennes, lauréat, de Laetitia Lafont, architecte mandataire, avec Thibault Barbier, paysagiste, Anaïs Beaupoux, ingénieur paysagiste, Aurélien Delchet architecte urbaniste, et Yvan Okotnikoff, architecte urbaniste.

• Sb/Sh, mentionné, des architectes Matthieu Thuillier mandataire et Lionel Roullet.

• Dock Life, mentionné, de l’équipe franco-chinoise composée de Xiang Wang, architecte mandataire, avec Wenmu Tian, Ran She et Chengmei Zong, architectes.

Le site du quartier de la gare à Savenay est un site stratégique pour la collectivité. Sur un périmètre d’études de plus de 105 hectares, de nombreux enjeux, notamment liés à l’eau et aux risques d’inondation, sont au coeur des préoccupations de la Communauté de Communes.

Le processus d’expérimentation qui a fait suite au concours sur le site de la gare à Savenay s’est déroulé en deux temps:

• une phase de consultation des 3 équipes, sous forme de commande rémunérée d’approfondissement des propositions du concours,

• un accord-cadre de maitrise d’oeuvre urbaine, constitué de plusieurs volets, attribué à l’équipe lauréate.

Durant 6 mois, la phase de consultation s’est déroulée sous forme d’ateliers, de confrontation et de restitution. Les trois équipes devaient approfondir leurs projets, notamment sur certains points spécifiques (inondabilité, stationnement, etc) et proposer un phasage précis et chiffré. Cette consultation a été lancée par le Pôle métropolitain Nantes Saint-Nazaire, en partenariat avec la Communauté de Communes Loire et Sillon, la Ville de Savenay et la commune de La Chapelle-Launay. Le cahier des charges a été rédigé par la SAMOA, société réputée comme aménageur de l’île de Nantes, dans le cadre d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage sur le projet Europan.

Mission urbaine

Accord cadre de maîtrise d'oeuvre urbaine. Divisé en 5 volets (Volet A à E), s’étendant jusqu’en 2020, celui-ci répond à 3 principaux objectifs :

• Structurer l’intermodalité au sein de l’intercommunalité et faire de Savenay un pôle structurant de la métropole ;

• Élaborer un projet urbain qualitatif et mixte autour de la gare – tenir compte de la vocation originellement tertiaire du quartier de la gare de Savenay ;

• S’engager résolument dans une démarche de développement durable.

Les 5 volets ont été prévus ainsi :

• Volet A : mission de conception urbaine et suivi de projet urbain

• Volet B : mission de coordination urbaine et architecturale

• Volet C : faisabilité architecturale d’un programme expérimental

• Volet D : mission de maîtrise d’oeuvre des espaces publics structurants

• Volet E : mission d’assistance au maître d’ouvrage dans l’accompagnement et le montage des procédures et outils d’aménagement nécessaires à la mise en oeuvre du projet.

Cet accord cadre constitue un plan global de référence pour tous les acteurs intervenants dans l'élaboration du projet urbain de Savenay. Il a pour mission d'orienter les futurs aménagements, pour cela, une méthodologie a été mise en place par thématique.

D'abord, quelles affinités le site entretient-il avec la ville : se pose la question de la programmation à travers la redensification des dents creuses grâce à des logements et services.

Ensuite, quelle alliance avec la plaine ? Quelles interfaces entre l'urbanisation et le marais ? Bref, comment inscrire le projet dans le paysage et son écosystème.

Enfin, quelles émergences de modes de vie ? L'objectif est d'initier la métamorphose, mais aussi d'accompagner l'installation des premiers habitants. Sont intérrogés ici les thèmes des typologies, de la densité et des caractères architecturaux.

Étude urbaine et architecturale 2

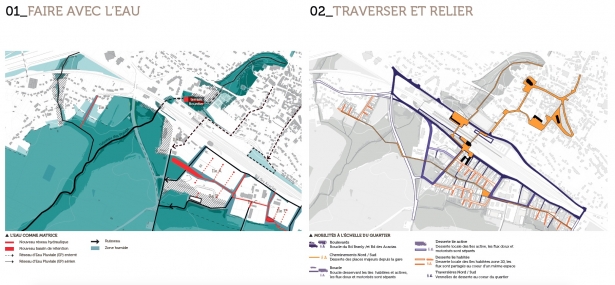

- Faire avec l'eau

- Traverser et relier

- Habiter ici, travailler ici

- Le phasage du projet

Ces thèmes abordent l'ensemble des problématiques du site de façon simple, compréhensible et appropriable par chaque acteur. Ainsi, chaque thématique examine un aspect futur du quartier et en construit un morceau.

La méthode de co-production

Dès la réunion de démarrage du projet, l'équipe a proposé d’organiser un diagnostic en marchant avec les représentants du comité de pilotage du projet. La pratique des lieux et l’approche sensible des éléments ont permis notamment d’échanger autour du devenir des équipements communautaires sur le site, du rôle de la halle marchande ainsi que de la présence des deux habitations déjà en place, au coeur du futur quartier.

La seconde étape a été la tenue d’un stand participatif sur le marché de Savenay. Ce rendez-vous, organisé autour d’une photographie aérienne, invitait les habitants à exprimer leur vision du territoire communal, à décrire leurs parcours quotidiens ainsi qu’à raconter leur attachement aux lieux, l’histoire affective tissée avec la ville, au nord comme au sud de la gare. De cette démarche a clairement été mis en avant que la zone des acacias représente bien plus qu’une destination fonctionnelle réservée à l’activité artisanale ou à la déchetterie. La proximité avec la plaine ainsi que l’implantation d’activité récente ont montré que le lieu était parcouru par des flux diversifiés et complémentaires.

Deux ateliers ont ensuite été organisés afin d’associer élus, acteurs institutionels, techniciens et des professionnels représentants du marché local et métropolitain. Le premier atelier portait sur les questions de la gestion de l'eau et de la gestion des milieux habités et de l'agriculture, tandis que le deuxième atelier a été l’occasion d’expérimenter les volumétries et de débattre autour des premières intentions de projet et de programmation.

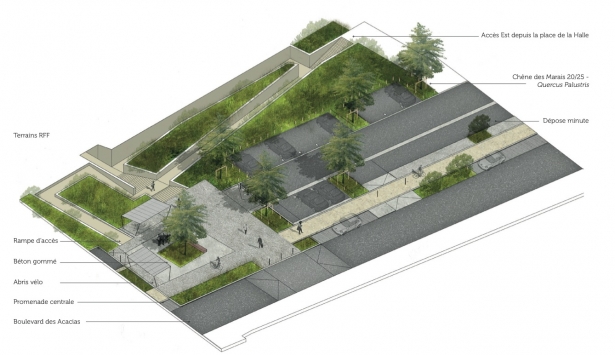

Réalisation d'espace public

L'aménagement des espaces publics du Pôle d'Echange Multimodal ont permis :

- d'améliorer l'accès au train de manière à la fois quantitative et qualitative.

- de développer la capacité du réseau ferroviaire à se connecter à d'autres modes de transports concernant plus particulièrement les aménagements du Parc de Stationnement Sud, notre proposition permet :

- de ne pas étendre l'épaisseur du paysage infrastructurel et d'ainsi engager la première action de valorisation du futur quartier de gare des Acacias.

Mission urbaine 2

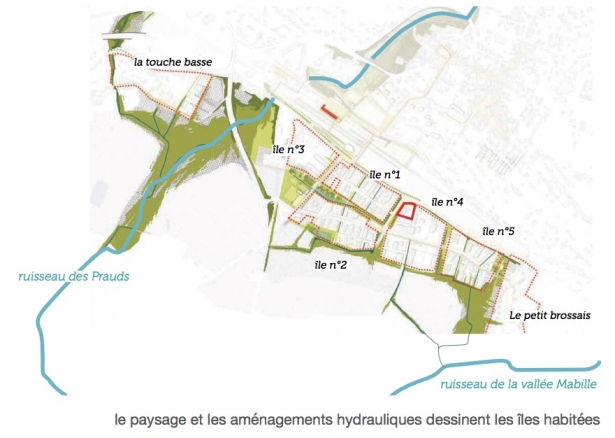

Il s'agit de préciser à l'échelle d'un projet précis, d'une parcelle quels sont les invariants générés par le projet global. L'analyse du territoire, les ateliers thèmatiques, nous ont permis de définir des orientations générales et d'identifier des enjeux majeurs.

Le premier est celui de l'innondabilité avec des zones d'engorgement que nous traitons au travers d'un projet hydraulique à ciel ouvert (noues, fossés, bassins).

Le second, celui des programmes et des usages. Comment proposer une répartition programmatique adaptée, en complémentarité avec celle du centre bourg et ainsi accompagner les évolutions et mutations de cette zone qui est aujourd'hui un quartier d'activité. Enfin, un enjeu de mobilité. Connecter les nouveaux aménagements au pôle d'échange multimodal et revoir les schémas de mobilité pour un futur quartier mixte.

Projet architectural

FORMES URBAINES : ÎLES HABITÉES

Habiter la plaine, c’est réinterpréter une toute autre relation qu’à nouée l’architecture à son paysage. Ici chaque logement dispose d’un espace extérieur, jardin pour les rez de chaussée, terrasses pour les derniers étages et parcelles locatives pour les étages intermédiaires. Les logements s’ouvrent ainsi sur une palette d’espaces, sur de nouvelles relations au bocage ligéien. Une compacité ponctuelle, qui génère les îles, et relative, est l’occasion de diversifier l’offre de logement à Savenay et permettra ainsi de satisfaire les demandes des nouveaux arrivants. Le thème de la longère, est retenu parmi les archétypes vernaculaires locaux pour son adaptabilité et sa souplesse. Le quartier est unitaire et fait écho aux volumétries du Savenay traditionnel tout en permettant d’accueillir du logement individuel comme des petits collectifs.

ÉCONOMIE CONSTRUCTIVE LIGÉRIENNE

Accompagner le développement du nouveau quartier c’est trouver la juste mesure : être à la fois ambitieux et adapté à l’échelle du lieu. Cette attitude nécessite de trouver des résonnances et des solidarités, à la fois à l’échelle locale et à celle de l’éco-cité afin de nourrir des savoir-faire et ressources qu’offre le territoire. L’estuaire de par sa géographie et son histoire, propose un large éventail de ressources constructives et culturelles à même de participer à l’ancrage du projet dans son territoire. Adapter la palette architecturale à la ressource constructive locale c’est s’inscrire dans une démarche de développement durable. La construction du quartier est l’occasion de développer un «milieu» économique, un tissu de compétences qui à terme, peut profiter aux autres quartiers proches et à tout le bâti qui existe aux alentours.

5.png)

2.png)