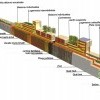

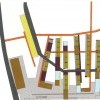

Un port est lieu d'exception dans une ville, une large pause entre l'eau et le bâti, une entrave à la densité. La renaissance de l'identité du port de Chalon se matérialise par différents rapports physiques à l'eau : de larges rampes pour rejoindre le niveau du fleuve dessinent des quais bas et permettent l'accès à des embarcations liées au tourisme fluvial. Le port devient une promenade, un lieu de rencontre et de partage. L’équipe a choisi de former un front bâti, faisant face à la rive opposée. Les “têtes” des bâtiments renferment des activités liées au fleuve : embarcadère, boutiques, location de vélos, galeries d'artistes. A l’arrière, la disposition des constructions en éventail permet de déployer de multiples perspectives. Les édifices sont conçus comme un enroulement du sol portuaire qui devient toit et se ré-applatit en offrant une unification urbaine des constructions qu’il capote. Chaque pliage dessine une typologie constructive. Cette enveloppe englobe des diversités fonctionnelles en termes d’habitats, d’activités, de loisirs et de culture. Des jardins publics et semiprivés occupent l'espace entre le bâti et les venelles. Toutes les maisons individuelles sont dotées de terrasses privées et certains logements intermédiaires partagent des jardins suspendus.

Le centre historique de Chalon-sur-Saône est naturellement relié à “l'aire de réflexion” par les quais. Le projet envisage d’animer ce cheminement par une unité formelle, un sol en mouvement qui tend à se rapprocher et à s'éloigner du fleuve, à se transformer en auvent ou en mobilier urbain, à se creuser, à se bomber, par des activités éphémères et des modes de déplacement doux. La réflexion sur les limites du projet est essentielle car elle doit préserver la ville des nuisances visuelles (zone industrielle) et sonores (passage de la rocade) sans bloquer la potentialité d’extension fluide et continue.